Tutorial: Guidonische Hand

Die Guidonische Hand und ihre Anwendung im improvisierten Kontrapunkt, von Ivo Haun

Einführung

Die Solmisationssilben, die die westeuropäische Musik seit dem Mittelalter geprägt haben, wurden im 11. Jahrhundert von dem Benediktinermönch Guido von Arezzo erfunden und popularisiert. Ausgehend von seinen Erfindungen, entwickelte sich die Hand zu einem Werkzeug und Gedächtnisstütze, um die graphische Darstellung des Tonsystems zu erleichtern. Mit diesem System konnten die Schüler neue Melodien wesentlich schneller lernen als mit früheren Ansätzen.

Die sogenannte Guidonische Hand und ihre didaktische Rolle sind heute relativ gut bekannt. Auch die Praxis des improvisierten Kontrapunkts hat in den letzten Jahren viele wichtige Impulse erhalten, dennoch ist in der Praxis das Potential der Hand für den improvisierten Kontrapunkt weit weniger untersucht worden.

Zahlreiche Quellen weisen darauf hin, dass das Zeigen zusätzlicher Stimmen mit der Hand (oder den Händen) in der Renaissance eine geschätzte Fertigkeit war. Die Koordination der Bewegung mehrerer Stimmen im Contrapunto erfordert sehr oft Überlegung, Diskussion und mehrere Versuche unter den beteiligten Sängern. Die Hand kann daher als Ersatz für „Telepathie“ fungieren, indem ein Sänger, der ein mehrstimmiges Ergebnis im Kopf hat, die anderen Sänger während der Aufführung „fernsteuert“.

In Málaga 1577 wurden die Kandidaten einer Oposición aufgefordert, einen Kontrapunkt über einen Cantus Firmus zu singen und gleichzeitig zwei andere Stimmen mit den Händen zu zeigen (Anglès 1976, Bd. 3, S. 1244: “Contrapunto sobre canto llano, señalando en la mano otras dos voces”). Dieselbe Technik wird auch im handschriftlichen Traktat von Vicente Lusitano (1550) und bei der Auswahl des Kapellmeisters in Toledo 1604 erwähnt.

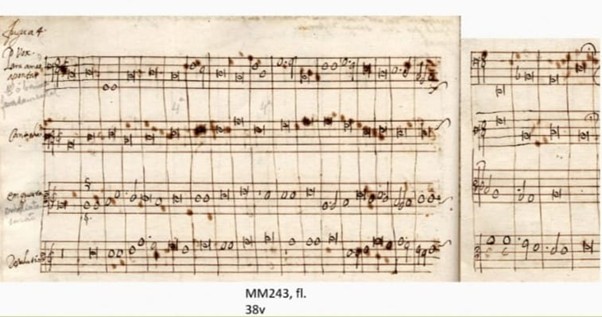

Im folgenden Beispiel aus Portugal 1648-49 (P-CugMM243, fl. 38v) wird die erste Stimme als “Vox para a mao apontar” (Stimme, die mit der Hand zu zeigen ist) bezeichnet. Über einem Cantus Firmus (2. Zeile) singt ein Sänger einen Kontrapunkt (3. Zeile), der eine Quarte höher imitiert wird (4. Zeile), und zeigt eine Bassstimme mit der Hand (1. Zeile).

Die hexachordale Solmisation

Das von Guido von Arezzo gelehrte Solmisationssystem bezeichnet die Töne mit 6 Silben (Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La), die zusammen einen Hexachord bilden. In jedem Hexachord sind die Silben nach dem gleichen Intervallschema angeordnet (mit einem Halbton zwischen Mi und Fa), obwohl sie auf unterschiedlichen Tonhöhen erklingen (können):

UT - (1T) - RE - (1T) - MI (½T) FA - (1T) - SOL - (1T) - LA

Ein Hexachord kann auf C, F oder G beginnen:

- das C-Hexachord wird naturale (natürlich) genannt

- das F-Hexachord heisst molle (weich)

- das G-Hexachord heisst durum (hart)

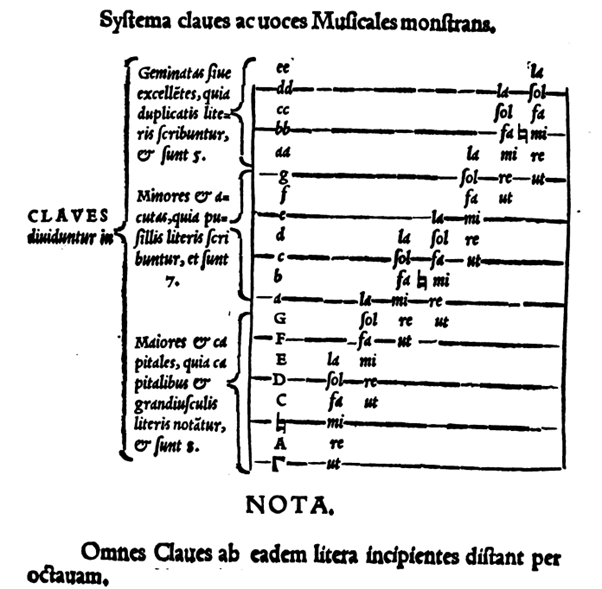

Über den damals übrigen Tonumfang von fast drei Oktaven erstrecken sich insgesamt 7 Hexachorde – Herman Finck stellt sie 1556 über 10 Notenlinien wie folgt dar:

Hermann Finck, Prattica musica, Wittenberg: Georg Rhau 1556

Jeder Hexachord kann gelegentlich um eine Note, dem sogenannten fa super la (einen Halbton über dem la) erweitert werden, ohne dass zum nächsten Hexachord mutiert werden muss.

Die Hand

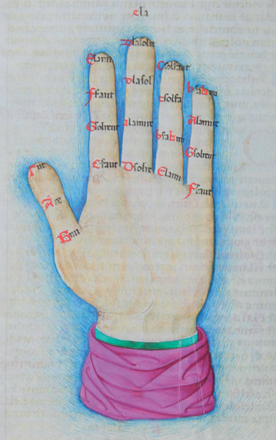

Auf der Vorderseite der Hand sind dann 7 Hexachorde dargestellt, die bei den folgenden Tönen bzw. Handpunkten beginnen:

- Gamma ut (G)

- C fa ut (c)

- F fa ut (f)

- G sol re ut (g)

- C sol fa ut (c1)

- F fa ut (f1)

- G sol re ut (g1)

Johannes Tinctoris, Opus musices, Handschrift, Neapel ca. 1483, fol. 3v

Die folgenden Videos zeigen einfache Melodien auf verschiedenen Hexachorden. Zuerst werden Melodien präsentiert, die nur Schrittbewegungen und Terzsprünge enthalten, dann Melodien mit grösseren Sprüngen. Jeder Hexachord wird zuerst vorgesungen und als nächstes können die Schüler/innen das Video mutieren, um zu versuchen, die Melodien, die gezeigt werden, selbst zu singen.

- Hexachordum Naturalis, tief (ut=c): Übungen Nr. 1 und Nr. 2

- Hexachordum Naturalis, hoch (ut=c1): Übungen Nr. 1 und Nr. 2

- Hexachordum Durum, tief (ut=G): Übungen Nr. 1 und Nr. 2

- Hexachordum Durum, hoch (ut=G): Übungen Nr. 1 und Nr. 2

- Hexachordum Molle, hoch (ut=f1): Übungen Nr. 1 und Nr. 2

Einige Quellen berichten von der simultanen Verwendung beider Hände, um zwei Stimmen gleichzeitig zu zeigen. In diesem Fall muss eine der Stimmen mit der rechten Hand gezeigt werden, wobei die Lage der Töne spiegelsymmetrisch zur linken ist.

Das folgende Beispiel zeigt eine tiefe Stimme mit der linken Hand und eine hohe Stimme mit der rechten. Versuchen wir, eine dieser Stimmen allein oder beide Stimmen zusammen mit einem/r Kollegen/in zu singen: Übung mit zwei Guidonischen Händen

Fortgeschrittene Leser können versuchen, kleine Duos zu improvisieren, indem sie eine Stimme singen (und evtl. auch zeigen) und eine zweite zeigen, die ein weiterer Sänger in Echtzeit von der Hand lesen soll.

Die Hand im improvisierten Kontrapunkt

Nachdem wir nun mit den Namen der Silben, dem Tonsystem und ihrer Darstellung auf der Hand vertraut sind, wollen wir untersuchen, wie die Guidonische Hand konkret eingesetzt werden kann, um Techniken des improvisierten Kontrapunkts anzuwenden oder überhaupt erst zu ermöglichen.

ÜBUNG: Um das Zeigen einer zweiten Stimme während des Singens zu üben, kann man den auf- und absteigenden Hexachord in langen Tönen als CF zeigen, der von einer zweiten Person zu singen ist. Gleichzeitig dazu singt die erste Person sukzessive verschiedene Konsonanzen (Unisono, Terz, Quinte, Sexte, Oktave, Dezime, Duodezime usw.) zu jedem gehaltenen Ton. Darüber hinaus sind auch Durchgangstöne erlaubt. Am Anfang empfehlen wir, sich einfach auf die Konsonanzen zu konzentrieren, die auf jedem Ton möglich sind. Die Fortschreitung zum nächsten CF-Ton werden wir erst später besprechen, erstmal kann man an den Nahtstellen einfach eine Zäsur einbauen.

Wer nun über den ganzen Hexachord (oder über einen anderen CF) einen zusammenhängenden Kontrapunkt improvisieren möchte, muss einige Grundregeln beachten, nämlich:

- Die Übungen sind idealerweise mit einer perfekten Konsonanz zum Cantus Firmus zu beginnen und zu beenden.

- Man vermeidet es, zwei Quinten oder zwei Oktaven hintereinander zum Cantus Firmus zu singen.

ÜBUNG: Versuchen wir nun, während wir die Töne des auf- und absteigenden Hexachords mit der Hand zeigen, einen zusammenhängenden Kontrapunkt in Konsonanzen darüber zu singen.

Ludovico Zacconi (1592) erwähnt, dass man, wenn kein liturgisches Buch vorhanden ist, eine Choralmelodie mit der Guidonischen Hand zeigen kann, um ein Contrapunto dazu zu singen (Cantar su la mano). Dies können wir mit den Techniken, die wir bereits geübt haben, realisieren. Nehmen wir als Beispiel folgende Melodie, die wir zunächst gleichzeitig zeigen und singen:

ÜBUNG: Wir zeigen nun jeden Ton der Melodie mit der Hand in Tenorlage mit langen Tönen, die von einem Kollegen gehalten werden, und singen dazu Konsonanzen gesungen. Auch hier kann man als Zwischenschritt die verschiedenen Konsonanzen zu jedem Ton gesondert probieren, bevor man einen zusammenhängenden Kontrapunkt zum ganzen CF improvisiert.

ÜBUNG: Die Choralmelodie kann man auch in hoher Lage nehmen, um den Kontrapunkt drunter zu improvisieren.

Mit den bisherigen Übungen kann man allmählich die Fähigkeit entwickeln, eine Stimme zu zeigen, während man eine andere singt. Dies ermöglicht es uns, den improvisierten Kontrapunkts zu bereichern und ihn auf ein anderes Niveau zu heben. Es folgen einige Beispiele für Situationen im improvisierten Kontrapunkt, die mit der Guidonischen Hand viel leichter zu meistern sind, ohne dass die Sängerinnen viel Zeit mit zahlreichen Versuchen verbringen müssen.

Kanon und Kadenzen

Bei der Improvisation eines Kanons folgt die zweite Stimme (Comes) in der Regel bedingungslos dem Dux. Wenn man aber den Kanon verlassen muss, um eine Kadenz zu erreichen, dann kann die Guidonische Hand eine grosse Hilfe sein. Natürlich können einige Kadenzformeln im Voraus zwischen den Sängern vereinbart und durch einfache Handzeichen angezeigt werden, aber die guidonische Hand gibt viel mehr Freiheit, indem sie es ermöglicht, spezifische Kadenzformeln ex tempore zu zeigen.

In den vorhergehenden Beispielen wird der Dux eine Quinte höher imitiert. Jeweils im 5. Takt, um eine Kadenz vorzubereiten, zeigt der Dux die Töne auf der Hand, die vom Comes gesungen werden müssen. Hier sind zwei Kadenzen (auf mi und sol) abgebildet.

ÜBUNG: Versuchen wir nun, diese Beispiele zu wiederholen und Kadenzen auf fa, re und ut mit der Hand zu zeigen. Um eine klare Einstellung zur gewünschten Stimmführung zu haben, können die Lösungen vorher notiert werden.

Dezimensatz mit Cantus firmus in der Mitte

Eine weitere Technik, die durch die Guidonische Hand ermöglicht wird, wird im folgenden Beispiel gezeigt.

Vicente Lusitano, Introduttione facilissima, et novissima, di canto fermo…, Roma: Antonio Blado, 1553, fol. 17v

Hier wird ein Cantus Firmus als Mittelstimme gesungen, während die diminuierten Aussenstimmen miteinander parallele Dezimen bilden. Wir versuchen nun, diese Improvisationstechnik nachzuahmen – damit die Aussenstimmen parallel verlaufen ist die Koordination mittels Guidonischer Hand erforderlich.

Wenn die Oberstimme der Unterstimme bedingungslos mit Dezimen folgt, darf die Unterstimme alle möglichen konsonanten Intervalle unter dem Cantus Firmus singen, also Oktave, Sexte, Quinte, Terz, Unisono und sogar eine Terz über dem Cantus Firmus.

Wir üben diese Fähigkeit zuerst an einem langen Ton, der gehalten wird, während ein Contrapuntista entweder: 1) seine eigene Stimme zeigt und singt, während eine dritte Sängerin die Hand zwar liest, aber jeweils die Oberdezimen zu den gezeigten Tönen singt 2) oder die Bassstimme singt und gleichzeitig den Cantus mit der Hand zeigt (Dies ist zwar etwas anspruchsvoller, erlaubt es aber mit einer gewissen Übung auch, die Oberstimme unabhängiger zu gestalten – etwa um Kadenzen zu bilden oder den Dezimensatz zu verlassen.) 3) oder analog zu 2), aber andersherum, die Cantusstimme steuert den Bass mit der Hand in Unterdezimen

Diese Übung wird dann an verschiedenen langen Tönen ausprobiert. Nachdem man die möglichen Konsonanzen auf jedem dieser Töne ausprobiert hat (Durchgangstöne sind erlaubt und erwünscht), wendet man sich den Tonübergängen zu. Hier ist ein einziges Prinzip sehr wertvoll: bei jedem Tonwechsel sucht man eine Gegenbewegung zum nächstmöglichen konsonanten Ton oder bleibt einfach stehen (wenn der Bass und der Cantus mit beiden Tönen des Cantus Firmus konsonant sind). Parallelbewegungen zum CF führen fast immer zu kontrapunktischen Fehlern in dieser Technik.

Ein mithilfe dieses Prinzips improvisierter dreistimmiger Kontrapunkt könnte etwa wie folgt aussehen.

ÜBUNG: Diese Technik auf der Melodie des Regina Coeli verwenden.

Bibliographie

Philippe Canguilhem, L’Improvisation polyphonique à la Renaissance, Paris: Classiques Garnier 2015 Hermann Finck, Prattica musica, Wittenberg: Georg Rhau 1556 Anne Smith, The Performance of 16th-century Music: Learning from the theorists, Oxford University Press 2011 Martin Ruhnke, Artikel "Solmisation" in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 1998 Andrew Hughes & Edith Gerson-Kiwi, Artikel "Solmization" in: Grove Music Online, 2001

Mit Dank an Tabea Schwartz, David Mesquita und Guilherme Barroso.