Tutorial: Fauxbourdon

Tutorial zur Fauxbourdon-Improvisation, von David Mesquita

Der Begriff fauxbourdon entstand in Frankreich um 1430 – ungefähr zur selben Zeit, in der in England der Begriff faburden auftaucht, wobei die damit gemeinte Technik in England bereits im 14. Jahrhundert üblich war. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn um 1430 ist der Einfluss der englischen Musik in Frankreich gross: So wie der Dichter Martin Le Franc 1441/42 in Le champion des dames schildert, wurde Dunstables contenance angloise von französischen Meistern wie Dufay und Binchois übernommen.

Als Beispiel für ein komponiertes Fauxbourdon, nehmen wir den Anfang des Regina Coeli von Johannes de Lymburgia (I-Bc Q.15, f. 236, ca. 1440):

Auch wenn das Stück zweistimmig notiert ist, verrät der fast ausschliessliche Gebrauch von Oktaven und Sexten zwischen den zwei Stimmen, dass es als dreistimmiges Fauxbourdon konzipiert ist. Dafür reicht es also, eine Mittelstimme durchgehend in Unterquarten zum Cantus hinzuzuffügen - die am Anfang des Beispiels klein gestochenen Noten sollen also analog weitergedacht werden.

Daraus resultieren in der Dreistimmigkeit zwei Zusammenklänge:

- den perfekten Oktav-Quint-Klang

- den imperfekten Sext-Terz-Klang

Gemäss der Kontrapunktlehre werden diese Klänge wie folgt verwendet: Das Stück

- beginnt mit perfekten Konsonanzen,

- geht weiter mit zahlreicheren imperfekten Konsonanzen, die parallel geführt werden können (wenn auch zwischendurch einzelne perfekte Klänge vorkommen können)

- und kehrt an den Phrasenenden zurück zur perfekten Konsonanz.

Die Abfolge von perfekten, imperfekten und wieder perfekten Konsonanzen, die von Markus Jans mit dem prägnanten Begriff "PIP-Prinzip" bezeichnet wurde, spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Fauxbourdons.

In diesem Tutorial werden wir zuerst den fauxbourdon vom Tenor aus improvisieren. Anschliessend werden wir den fauxbourdon vom Cantus aus vertiefen, vor allem auf der Grundlage von Hymnen.

Fauxbourdon vom Tenor aus

Zum Einstieg nehmen wir folgenden Tenor aus Guilielmus Monachus De Preceptis Artis Musicae (c.1480):

Nun können wir eine Oberstimme dazu singen gemäss Monachus' Anweisungen, "dass der Supranus als Konsonanzen zuerst die Oktave, ansonsten Sexten und zum Schluss eine Oktave nehmen soll" (Monachus, f. 27'), wodurch ein Obersext-Gymel (=Zwillingsstimme) entsteht. Als Visualisierungsstrategie (sight) empfehlt uns Monachus, dass wir uns die Töne in der tiefen Oktave vorstellen, als Unterterz-Gymel, denn durch den kleineren Abstand kann man sich so die zu singenden Tönen einfacher vorstellen (f. 18'). Der Cantus liest also:

- die Oktave als Einklang

- die Obersexte als Unterterz

Die erste Phrase visualisiert man wie folgt:

Als Mittelstimme soll der Contratenor "die Oberterz und Oberquinte nehmen, also zuerst die Quinte, ansonsten Terzen und zum Schluss wieder eine Quinte" (f. 27'). Diese Töne kann sich der Contratenor direkt über den Tenor vorstellen - so wie sie tatsächlich klingen:

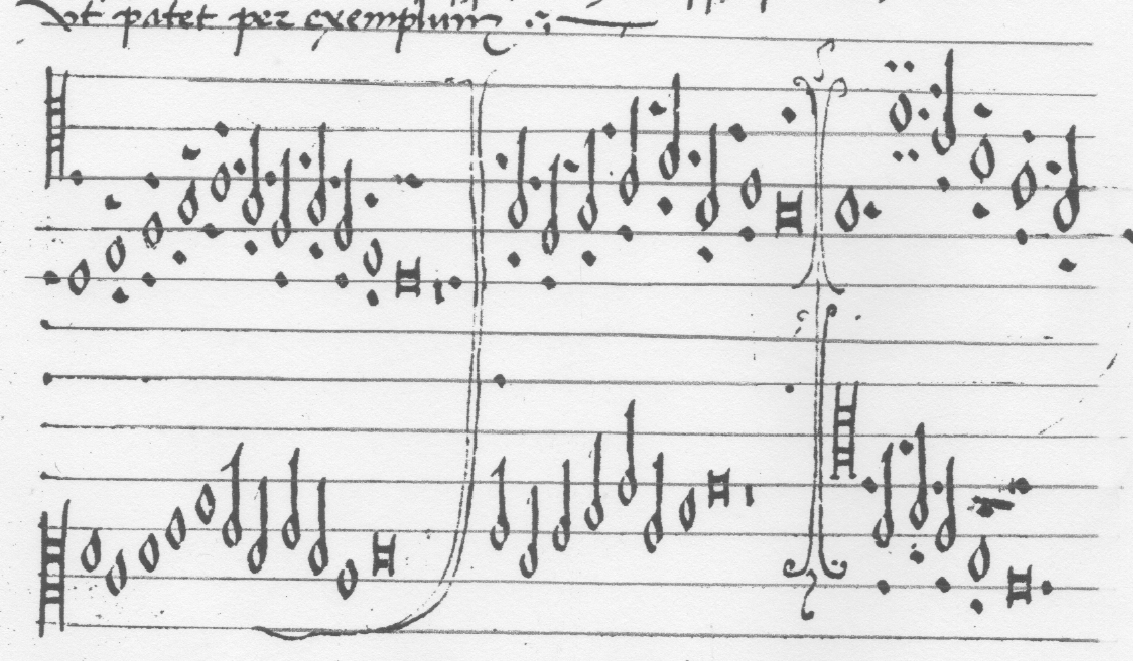

Hier sind die sights von Cantus und Contratenor im Manuskript von Monachus (f. 18'), anschliessend noch das Klangresultat.

Phrasenanschlüsse

Bei Übergänen zwischen Phrasen können wir in Monachus' Beispiel zwei Situationen sehen:

- Von der Ultima der ersten Phrase zum Beginn der zweiten bewegt sich der Tenor (vom D zum G). Die zweite Phrase beginnt hier direkt mit dem imperfekten 3-6-Klang; denn würden die Oberstimmen nochmal den 5-8-Klang nehmen, so würden Quint- und Oktavparallelen resultieren (allerdings ist ein solcher "Satzfehler" etwa in anonymen Kompositionen zu finden, und somit fürs Improvisieren nicht ganz verwerflich).

- Die dritte Phrase hingegen beginnt mit demselben perfekten Klang, mit dem die zweite geendet hat (G). Da es keine Bewegung gibt, gibt es auch keine Parallelbewegung und die neue Phrase kann gemäss dem PIP-Prinzip mit dem 5-8-Klang beginnen.

Kadenzen

Von der vorletzen Note (Penultima) bis zur letzten (Ultima) schreiten alle Stimmen stufenweise fort, und zwar der Tenor abwärts und die beiden Oberstimmen aufwärts. Hierbei wird auf der Penultima die grosse Sexte im Cantus und die grosse Terz im Contratenor vorgezogen, um die Neigung (tendere) zur Ultima hin zu verstärken. In bestimmten Fällen ist diese Bedingung von selbst mit der diatonischen Penultima gegeben, wobei wir zwei Fälle unterscheiden müssen:

- fa-Kadenz: auf B, F oder C (wobei hier der Contratenor auf der Penultima fis nimmt). Die beiden Oberstimmen schreiten halbtonweise zur Ultima fort ("Doppelleittonkadenz").

- mi-Kadenz: auf H, E oder A (falls die Penultima im Tenor ein B ist). Der Tenor schreiter halbtonweise zu Ultima fort.

Bei Kadenzen auf anderen Tönen wird die Penultima im Cantus und im Contratenor akzidentell erhöht, um die Kandenzwirkung der Doppelleittonkadenz zu erzielen. So ist zum Beispiel bei einer Kadenz auf D der Penultima-Klang E-Gis-Cis, oder bei einer Kadenz auf G, A-Cis-Fis. Solche Erhöhungen wurden meistens nicht aufgeschrieben, sondern als musica ficta von den Sängern gedacht und gesungen.

"Korrektur" des Chorals in der Kadenz

Es passiert bei vielen Chorälen, dass die eine oder andere Phrase nicht mit einem Schritt nach unten endet - in diesen Fällen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- die Penultima verändern, damit sie einen Schritt abwärts zur Ultima bildet und man eine "richtige" Kadenz machen kann.

- die Choralphrase verlängern, in der man am Schluss die Penultima und die Ultima anhängt

- die Phrase einfach ohne Kadenz mit einem 3-6-Klang zu beenden (offener Schluss, nicht für die letzte Phrase geeignet)

Fauxbourdon vom Cantus aus

Improvisiert man das Fauxbourdon vom Cantus aus, so verwendet man eigentlich die gleichen Zusammenklänge, sie werden jedoch von oben aus betrachtet:

- beim perfekten Klang nimmt der Tenor die Unteroktave zum Cantus und der Contratenor die Unterquarte

- beim imperfekten Klang nimmt der Tenor die Untersexte und der Contratenor die Unterquarte.

Der Contratenor nimmt also in beiden Fällen die Unterquarte - es handelt sich also um eine wörtliche Kopie des vorgegebenen Cantus in einem anderen Hexachord. (Bewegt sich der Cantus im hexachordum durum, also mit H, so ist im Contratenor die Verwendung eines hexacordum fictum mit Fis möglich.)

Der Tenor entscheidet in diesem Fall alleine über die Platzierung der perfekten oder imperfekten Klänge, indem er die Unteroktave oder Untersexte zum Cantus nimmt - den sight dazu kann er in Einklängen und Oberterzen denken. Er kann auch gelegentlich mitten in der Phrase den perfekten Klang nehmen - siehe oben das Beispiel von Johannes de Lymburgia. Solche "freie" Oktaven sind in vielen Kompositionen zu finden und können verschiedene Zwecke haben:

- einfach für mehr Abwechselung in der Klanglichkeit sorgen

- zu lange Ketten von Sexten vermeiden (einige Theoretiker begrenzen die Abfolgen von Sexten auf maximal 4 oder 5)

- eine Binnenkadenz mitten in der Phrase (auf betonter Zeit) zu bilden

Kadenzen

Die Kadenzenproblematik ist hier andersherum, als wenn man vom Tenor aus improvisiert:

- Wenn die Choral-Phrase mit einem Schritt aufwärts endet, dann ergibt sich die Kadenz automatisch - man muss bei Bedarf nur musica ficta nehmen.

- Ansonsten muss man:

- die Phrase verlängern, um die "richtige" Kadenz anzusteuern

- oder die Penultima so verändern, dass sie eine Diskantklausel bildet

- oder die Phrase einfach offen lassen

Hymnen

Die konkreten Details werden wir anhand von einem Hymnen untersuchen - diese wurden oft als Fauxbourdon vom Cantus aus gesungen. (Die Hymnen von Dufay bilden hierfür ein hervorragendes Corpus, aus dem wir Modelle für die Ausgestaltung ableiten können.) Zum Starten empfehlen wir vorwiegend möglichst syllabischen Beispiele, wie etwa die Osterhymne Ad coenam Agni providi (nur ein Melisma):

Hymnen wurden meistens im tempus perfectum gesungen. Da die Texte von Hymnen in der Regel Gedichte sind, ergibt sich bei syllabischen Hymen der dreier Rythmus automatisch aus dem text, in dem man die betonten Sylben doppelt so lang wie die unbetonten nimmt:

- Ad coe-nam Ag-ni pro-vi-di

- Et sto-lis al-bis can-di-di...

- (usw.)

Die rhythmische Gestaltung wäre also wie folgt:

Schauen wir uns näher die Kadenzgestaltung an: Da nur die erste Phrase mit einem Schritt aufwärts (Diskantklausel) endet, müssen wir den Cantus in den restlichen drei Phrasen verändern, um die Kadenzen des Fauxbourdon zu ermöglichen. Im folgenden Beispiel ist der Schluss der zweiten Phrase in fünf Versionen abgedruckt:

- die letzten drei Töne des Chorals im Original

- mit einer hinzugefügten Diskantklausel - dies ermöglicht die Kadenz, verlängert jedoch die Phrase um einen Takt

- mit einer Diskantklausel, die im vorletzten Takt derart hineingepasst wird, dass die Phrasenlänge des Chorals erhalten bleibt

- wie die vorige Variante, aber mit einer ornamentalen Note g zwischen der eigentlichen Penultima a und der Ultima h (sogenannte "Landini-Kadenz"). Diese vierte Variante (hineingepasst und mit Landini-Ornament) ist in Dufays Hymnen allgegenwärtig und kann als Standardlösung für die Improvisation dienen.

- Dreistimmiges Klangresultat. Die Unterstimme (Tenor) soll dabei das ornamentale g ignorieren und die 6-6-6-6-8-Fortschreitung in Bezug auf die strukturellen Noten (= 3.Variante) singen.

Der Leser kann nun versuchen, dieses Prinzip auf die Kadenzen der 3. und 4. Phrase zu übertragen. Diese sind keine Mi-Kadenzen und "möchten" also den Halbtonanschluss in den Oberstimmen (Doppelleittonkadenz). Die resultierende Unterstimme (Tenor) findet sich im folgenden Beispiel; die Mittelstimme (Contratenor) kann einfach in Unterquarten zum Cantus (stets mit fis) ergänzt werden.

ÜBUNGEN AUS DEM CHORAL

Der Leser kann nun mit anderen (vorwiegend) syllabischen Hymnen üben. Conditor alme siderum kann folgt dasselbe "kurz-lang-kurz-lang" rhythmische Schema wie Ad coenam Agni. Es gibt dazu zwei Übungsvideos (beim klicken oben links auf "->" kann man die rhythmisierte Übertragung ausklappen):

- nur Cantus, zum Üben des Tenors

- Cantus & Tenor, zum Üben des Contratenors

O lux beata trinitas hat kleine Melismen, die sich gut in das rythmische Schema der Silben einpassen lassen (siehe ebenfalls die ausklappbare Übertragung). Die Übung ist in zwei Stimmlagen vorhanden:

Für das berühmte Ut queant laxis kann man ein spezifisches Muster vom Text ableiten, wobei die ungeraden Zeilen kürzer als geraden sind - hier ein Vorschlag: ungerade Zeilen wie Ut que-ant la-xis (lang-lang-kurz-lang-lang), gerade Zeilen wie Re-so-na-re fi-bris (lang-kurz-lang-kurz-lang-lang). Hier die Übungen:

Beim spanischen Pange Lingua ist die Vorlage bereits rhythmisiert, manche Kadenzen müssen dennoch angepasst werden:

MENSURALE VORLAGEN

Es gibt auch Hymnen, die viele Melismen haben, so dass sie sich nicht einfach in ein durchgehendes Muster einpassen lassen. Hier kann man sie entweder vom Choral aus einfach durchgehend in gleichen Noten singen, oder den Cantus etwa aus einer komponierten Version von Dufay oder anderen nehmen. Man probiere das beispielsweise mit Dufays Christe redemptor omnium:

Und mit seinem Ave Maris Stella:

Quellen

- Guilielmus Monachus, De Preceptis Artis Musicae, ca. 1480

- Anonymous, A little treatise on Discant, London, British Library, Lansdowne 763, ff. 113v-116v

- "Modena B" (I-MOe MS {alpha}.X.1.11), mit zahlreichen Hymnen

Bibliographie

- Barnabé Janin: Chanter sur le livre: Manuel pratique dʹimprovisation polyphonique de la Renaissance (15e et 16 siècles), Lyon 2012

- Niels Berentsen, From Treatise to Classroom: Teaching Fifteenth-Century Improvised Counterpoint, in: Journal of the Alamire Foundation 6 (2014), S. 221‐242

- Eulmee Park, Guilielmus Monachus on Fauxbourdon and Gymel: A Re-Examination, in: Journal of the Alamire Foundation 12/2 (2020), S. 295-317

Videomaterial

Video zum Fauxbourdon aus superlibrum.com:

3 voices - Faux-bourdon upon the soprano (in english style)